【研究亮点】卢海建、李海兵等—Tectonics: 首次重建了同构造的盆地内沉积物再旋回过程

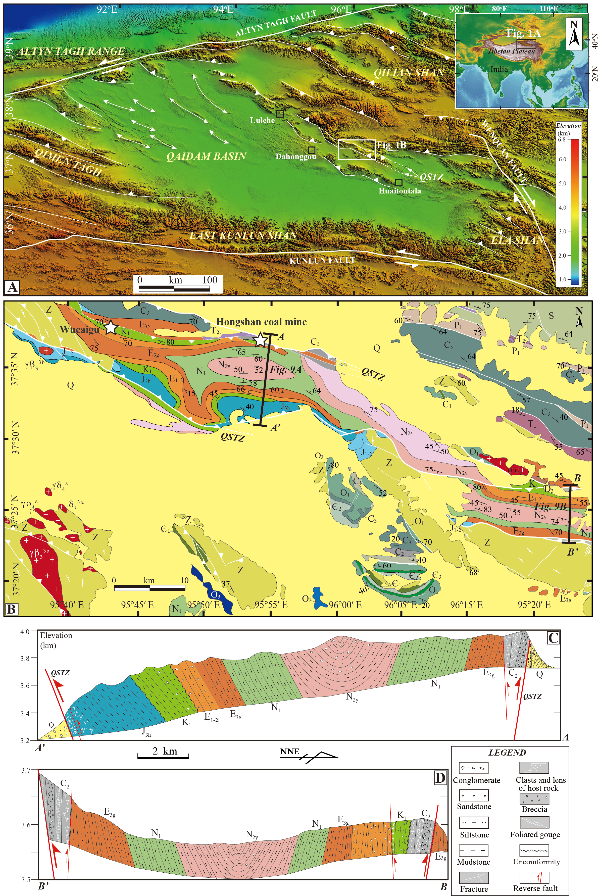

新生代印度与欧亚板块的汇聚造就了现今青藏高原北部典型的“盆-山”地貌,它们由许多大小不一的山间盆地和山脉组成(图1)。山间盆地的出现表明构造变形已向盆地内部扩展,原型盆地被改造与分割。但是,我们对这些原型盆地是何时、以及如何开始构造变形的认识仍不清楚,这严重制约了我们对青藏高原北部沉积盆地的晚期消亡过程,以及印度-欧亚板块汇聚的远程陆内变形效应的认识。

图1. 柴达木盆地及其周缘构造带分布图(A)、柴北缘红山沟剖面及其周缘地质图(B)、

以及柴北缘两条向斜构造剖面示意图(C-D)

针对以上问题,中国地质科学院地质研究所李海兵研究员团队对柴达木盆地北缘出露良好的古生代至新生代地层进行了详细的构造观测与磷灰石裂变径迹(AFT)分析,取得的主要认识如下:

(1)柴北缘新生代地层自10-7 Ma开始快速抬升

构造观测表明:盆地北缘地层总体呈现为向斜构造,较老的古生代与中生代地层靠近南北两侧的断层出露,年轻的新生代地层位于中部(图1)。南北两侧的断层为高角度(60-80o)逆断层,组成了一个典型的冲起构造(Pop-up structure;图1)。对断层带内、以及断层上盘的石炭系进行了AFT分析与QTQt热史模拟,结果表明盆地边缘地层自10-7 Ma以来发生了2-3 km的快速剥露。

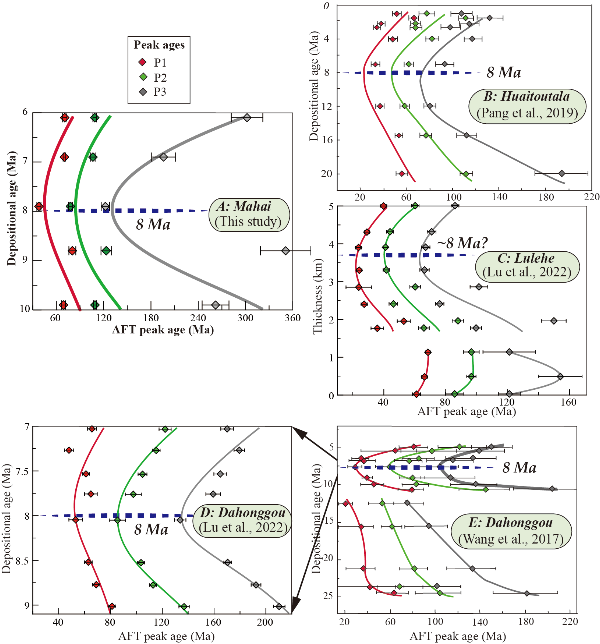

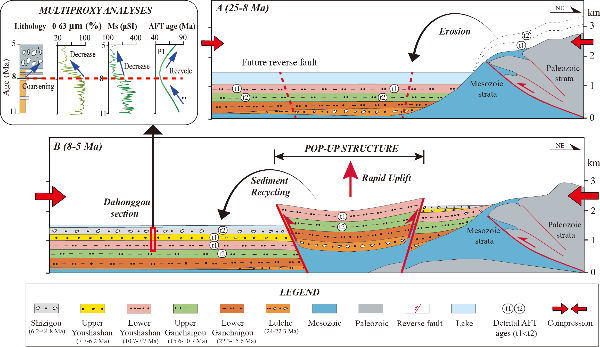

(2)柴北缘在~8 Ma发生了显著的盆地内沉积物再旋回作用

盆地内多个沉积剖面(路乐河、大红沟、以及怀头塔拉等)均记录到了8 Ma的构造事件,具体表现为:第一、碎屑AFT年龄在~8 Ma前后呈现出显著的“镜像”分布(图2),这表明~8 Ma盆地北缘的新生代地层开始构造变形与抬升,并同时再次沉积于盆地内部,也即,盆地北缘新生代发生了沉积物再旋回作用(图3);第二、自8 Ma开始,盆地内沉积物粒径整体变粗,砾石含量大幅增加;磁化率值突然减小(图3)。综合上述源-汇记录,我们首次清晰地重建了同构造的盆地内沉积物再旋回过程(图3)。

图2. 柴达木盆地北部马海(A)、怀头塔拉(B)、路乐河(C)、以及大红沟剖面(D-E)的碎屑AFT年龄

图3. 柴北缘同构造的盆地内沉积物再旋回作用示意图

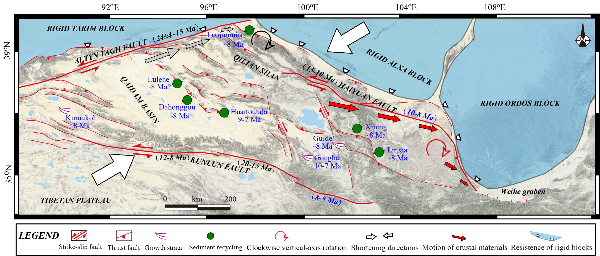

(3)高原北部~8 Ma的向东构造挤出受阻可能驱动了区域整体、均匀的抬升

据文献资料,不仅柴达木盆地,而且库木库里、河西走廊、临夏、西宁、共和、以及贵德等盆地均记录到了~8 Ma的构造变形事件(图4),这表明自8 Ma开始,挤压变形开始统一向盆地内部扩展,高原北部发生了准同时的地壳增厚变形。据此,我们推测:在印度-欧亚板块持续汇聚作用下,由于刚性块体(塔里木、阿拉善、以及鄂尔多斯)的阻挡,沿大型走滑断裂带(阿尔金、海原、以及东昆仑)的北东向与东向的构造挤出连续受阻,导致青藏高原北东向与东向的生长连续受阻。此时,由板块汇聚产生的挤压变形只能“掉头”转向盆地内部扩展,从而导致高原北部准同时、均匀地抬升(图4)。

图4. 青藏高原北部沉积盆地发生在8 Ma的构造变形记录与变形机制示意图

本研究通过构造观测、低温热年代学、以及源-汇分析对柴北缘的古生代至新生代地层进行了详细研究,不仅提供了一个典型的盆-山耦合研究案例,而且指出盆地内的沉积物主要来源于不久前沉积在盆地边缘的新生代地层,这颠覆了源区一般为山脉基岩、或古老地层的传统认识。重建该源—汇体系对盆地内砾岩的成因归属(气候or构造)、古高度重建、以及风尘沉积起源等方面的研究可能有重要的启示作用。

本研究成果得到了中国地质科学院基本科研业务费重点攻关项目(JKYZD202307)与中国地质调查项目(DD20221630)的联合资助,近期发表在国际知名地学期刊Tectonics上:Haijian Lu, Chao Li, Marco G. Malusà, Zhiyong Zhang, Jing Li, Jiawei Pan, Haibing Li. 2025. Simultaneous basinward expansion of mountain building in northern Tibet since ca. 8 Ma. Tectonics. 44, e2024TC008571. https://doi.org/10.1029/2024TC008571.

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号